Por Alberto Sánchez

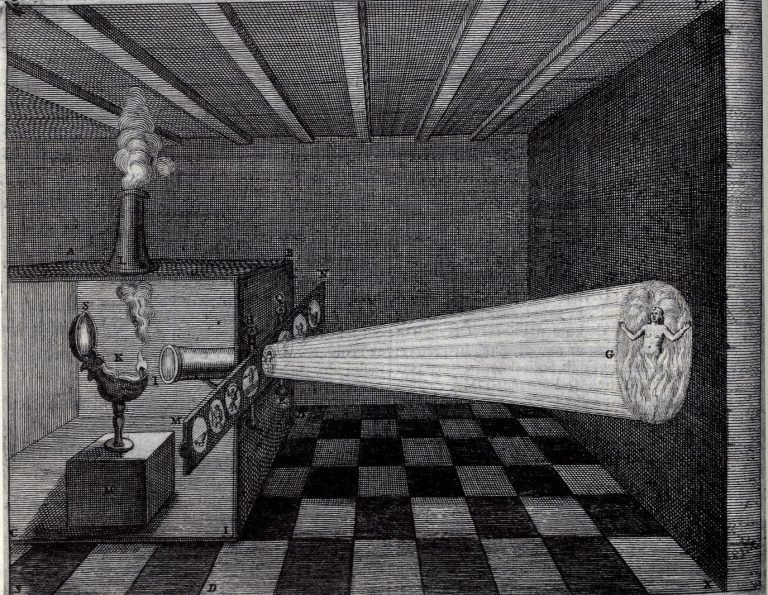

La linterna mágica

Ordenando mi biblioteca encontré Crónica Argentina, un libro que recrea capítulos casi desconocidos de la historia. Leí dos artículos. Uno, referido a los viajes por el territorio nacional por parte de un estadounidense cuando arrancaba 1800.

El otro, a propósito de la presencia candombera en Montevideo, despidiendo los restos mortales de Pepe Mujica, que remite a los orígenes de este estilo de vida de los negros y que está enraizado con el folklore de Uruguay.

Vamos con la primera nota, autoría de Nicolás Gibelli. Cuenta que entre los viajeros que recorrieron nuestro país en el 1800 figuró el norteamericano Anthony King, escapado de su casa en Nueva York cuando todavía no había cumplido 15 años.

El jovencito se embarcó en un buque pirata, allá por 1817 y llegó a Buenos Aires, como es de imaginar, sin un céntimo en el bolsillo.

Eso no fue impedimento para iniciar un largo periplo a lo largo de la geografía argentina, a ratos alistado como soldado y la más de las veces siendo simple aventurero.

Sin embargo, tiempo después amasó una fortuna. Dicen las malas lenguas que fue gracias a un matrimonio con una señorita acaudalada. Lo cierto es que, tras permanecer 25 años entre nosotros, King paró sus viajes recorriendo el país y en 1846 se dedicó a escribir un libro narrando, precisamente, sus andanzas aquí.

Aunque el trabajo está repleto de inexactitudes (desfiguraciones producto del paso del tiempo y la distancia), vale la pena seguirlo en sus aventuras, además, por Sudamérica.

Su conocimiento de los montoneros, caudillos federales y gobernadores de las convulsionadas provincias, prestan especial interés a las memorias del norteamericano y revelan muchos aspectos interesantes de aquellos tiempos de enconada guerra civil.

En cierta ocasión y en territorio cordobés, King trabó relación con un comerciante inglés que iba en una caravana de carretas rumbo a Chile.

En el camino los sorprendieron montoneros y les robaron no sólo el cargamento sino hasta la ropa que llevaban puesta. El británico, llamado Lucas Crasey, pudo salvar una caja con un aparato para proyectar imágenes en colores, lo que entonces se llamó la linterna mágica. Créase o no, ese aparatito les sirvió como medio de vida.

Así, en la ciudad de San Luis prepararon la función. Alquilaron habitación en una casa particular, colgaron sábana prestada que hacía las veces de pantalla, y mientras el inglés proyectaba sus fantásticas figuras, el estadounidense vigilaba la entrada, por la que cobraba unas monedas (“medio chelín por cabeza”, decía él). En sólo una tarde recaudaron tres dólares, cifra importante para la época.

Como se advierte, King hacía los cálculos en moneda de su país. Al día siguiente repitieron la función, a la que asistió el gobernador de la provincia, Santos Ortiz.

Pero la fantasía no tenía fin: la linterna mágica les sirvió también de subsistencia en un viaje a pie que hicieron desde San Luis a San Juan.

En el libro de King, el aventurero queda documentado como uno de los antecedentes de las proyecciones de vistas y casi de la propia cinematografía argentina, que por aquella década de 1820 estaba en manos de un norteamericano y un inglés.

LOS CANDOMBEROS

El otro artículo, al que hacía referencia al comienzo, se refiere al candombe en la Banda Oriental y deviene de la trata de negros que llegó al vecino país a mediados del siglo XVIII.

La procesión del Corpus llevada a cabo en Montevideo en 1760 fue el bautismo de las comparsas de los esclavos porque participaron en dicha ceremonia religiosa previa autorización del Cabildo que no siempre mostró con ellos igual condescendencia. Así fue que prohibió lo que llamó “tambos” o “tangos” por razones de ´moralidad pública’.

Algunos foráneos advierten “el carácter lascivo de ciertas figuras de estas danzas”, en tanto que otros sostienen que estas naciones africanas de origen “se emulan unos a otros en la decencia”.

Sin duda serían encuentros bullangueros que llegaban al frenesí, revelando el sustrato religioso y ritual de las danzas negras que solían culminar en escenas de trance.

Durante el segundo sitio de Montevideo (1813) los esclavos, acudiendo al baile como la más auténtica expresión de sus sentimientos, celebraron públicamente el bando patriota que declaraba la abolición de la esclavitud a partir del año siguiente.

Al poeta Francisco Acuña de Figueroa se le atribuye un canto patriótico de los negros celebrando la ley de libertad de vientres y a la Constitución, cuyos versos emplean por primera vez la palabra candombe.

Hay un excelente estudio realizado por el escritor Lauro Ayestarán sobre esta manifestación popular que ocupó el primero y último cuarto del siglo XIX. En tal sentido, señala que se organizaba preferentemente en torno del día de Reyes.

Quienes se consideraban descendientes de los grupos tribales africanos adornaban su respectiva sala y allí se reunían bajo la autoridad, tan pomposa como efímera, del Rey y la Reina, a quienes acompañaba el Príncipe.

Los personajes animadores de la fiesta eran el Escobillero, especie de bastonero cuya insignia mostraba, justamente, una escobilla que manejaba con destreza de prestidigitador, y el Gramillero, que usaba yuyos medicinales para las supuestas curas, transportadas en un valijín que, junto con el sombrero de copa, la levita negra y el bastón, resaltaban su dignidad curanderil.

El resabio de arcaicas motivaciones religiosas se asocia, por sincretismo, con la devoción a San Benito de Palermo, cuya infaltable imagen negra domina el conjunto.

El baile propiamente dicho se iniciaba con la entrada del cortejo. Luego hombres y mujeres, en filas enfrentadas, cedían al rítmico hechizo de los tambores, batiendo palmas, avanzando y simulando besarse, chocando los vientres -la ombligada- que ha cimentado la fama escandalosa de la danza.

Todos los bailarines formaban la rueda como anuncio del entrevero final, proclive al desenfreno. El motor musical capaz de hacer estallar el entusiasmo congénito de los negros y desatar sus aptitudes rítmicas era el tambor: ya el tamboril, ya el grande, llamado macú, percutido con prodigiosa destreza por los ejecutantes.

Otros instrumentos como las mazacallas (maracas) o las marimbas, actuaban como complemento. Pero el candombe degeneró hacia fines del siglo. Se diluyó el sentido religioso que daba fuerza a la danza ancestral. Perdió vigencia la función social de unir a los esclavos en su lucha por la liberación o en sus afanes para amalgamar los grupos de ascendencia africana.

En Buenos Aires, donde tuvo características propias, se tiñó en cierta época de matices políticos. Por fin, las comparsas carnavalescas modernas apenas permiten captar, en su decaído dinamismo, la tensión artística, el fervor ritual y el vigoroso mensaje de los antepasados africanos que daban vida al candombe de la Patria Vieja.

Sea como fuera, cuando la comparsa candombera arranca con sus tamboriles y redoblantes, te sacude la pasión y comenzás a vibrar aunque tu piel sea de un intenso color blanco teta. Bueno, eso es lo que a mí me pasa al verlos avanzar por la calle.