Por Ab. Noelia Andrea Chamorro, MP 2-1984

Cuando la Justicia se organiza desde abajo: de Río Cuarto al resto de la Provincia

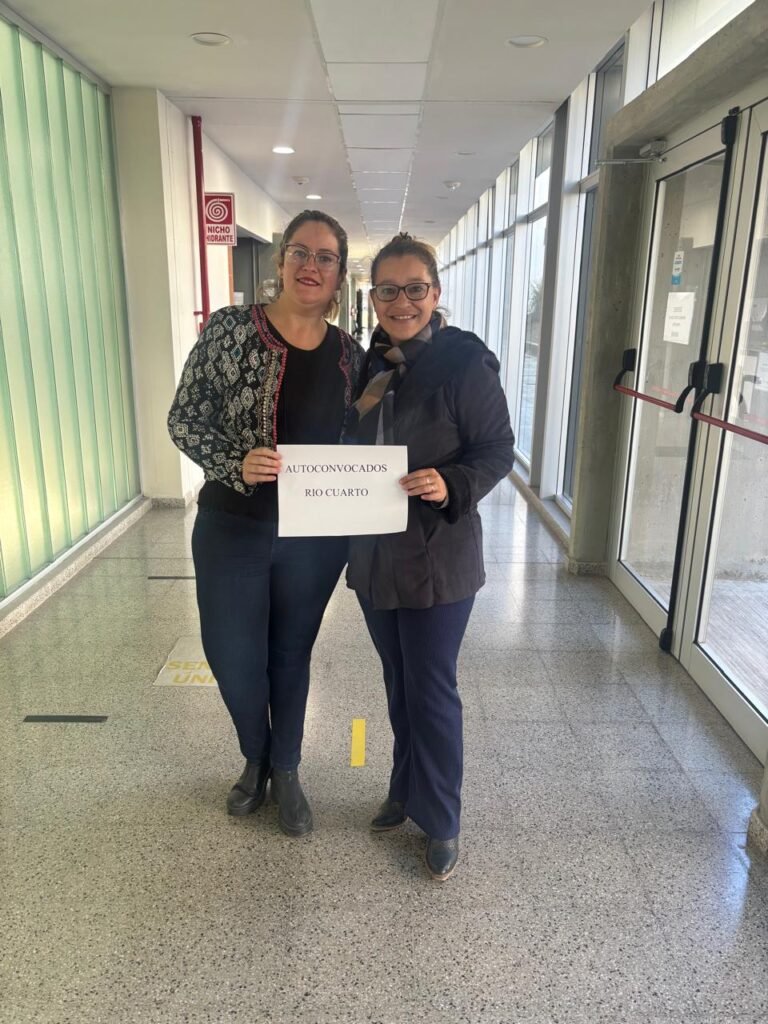

No todos los movimientos nacen con discursos públicos ni estructuras sindicales consolidadas. A veces, lo que enciende la mecha es una nota manuscrita, escrita en silencio, y con convicción. Así surgió el movimiento de los judiciales autoconvocados en Córdoba: con la acción decidida de dos empleadas del Poder Judicial de Río Cuarto, Vanina Lorenzatti y Melisa Brol.

El 7 de marzo de este año, en medio de un contexto de fuerte deterioro salarial, Vanina y Melisa redactaron un petitorio dirigido a la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ). El pedido era claro: que el gremio asumiera su rol y activara medidas en defensa del salario de los trabajadores, que ya se encontraba profundamente erosionado por la inflación. “El gremio venía dormido”, relataron. La iniciativa fue completamente artesanal. La nota fue firmada a mano por colegas de Río Cuarto, y luego enviada por redes informales a otras sedes como Corral de Bustos y Río Tercero.

La respuesta fue inmediata. Compañeros de otras ciudades replicaron el gesto, se sumaron al reclamo y comenzaron a pedir el texto para hacerlo circular. Cuando el sindicato intentó frenar la difusión, el movimiento creció aún más. Así surgieron los primeros grupos de WhatsApp de trabajadores autoconvocados. En pocas horas, el primer grupo alcanzó los 700 participantes. Al día siguiente, se llegó al límite de 1.024 miembros, y debieron crear nuevos grupos para seguir incorporando voces. Hoy, el movimiento reúne cerca de 2.000 trabajadores de toda la provincia.

Desde entonces, los autoconvocados han organizado 14 paros, todos surgidos desde las bases, con organización horizontal y sin banderas partidarias. El fenómeno no solo sorprendió por su masividad, sino por su estructura. Se conformaron delegados por sede, comisiones de redes, de comunicación y hasta equipos técnicos que elaboran propuestas salariales y estudian proyectos de equiparación.

Una de las particularidades del movimiento es el perfil de sus integrantes. La mayoría son abogados, muchos con posgrados, maestrías y especializaciones, que se capacitan de forma constante para ofrecer un mejor servicio en su labor judicial. Esta formación contrasta fuertemente con los salarios que reciben. Muchos empleados, especialmente los recién ingresados, perciben sueldos que, con los descuentos previsionales, quedan por debajo de la línea de pobreza. Y no se trata solo de una cuestión económica: en muchos casos, son el único sostén de sus familias.

El reclamo central se estructura en torno a dos ejes: una recomposición salarial urgente y la postergada equiparación con los trabajadores de la Justicia Federal. En 2012, los funcionarios y magistrados provinciales obtuvieron mejoras en sus haberes, con el compromiso de extender esos beneficios al personal. Nunca se cumplió. En 2016 se firmó un acuerdo tripartito para estudiar el tema, pero tampoco se avanzó. Hoy, los autoconvocados reclaman un salario equivalente al 90% del que percibe un trabajador federal de igual función.

La presión ejercida por este movimiento consiguió logros concretos. Se avanzó en la reestructuración del escalafón, reduciendo de 13 a 7 las categorías. Y, lo más simbólico: se obtuvo un lugar en la mesa de negociación. Actualmente, un representante de los autoconvocados participa junto al Tribunal Superior de Justicia, la conducción gremial y la oposición sindical en la discusión de propuestas salariales.

Hoy las medidas de fuerza están momentáneamente suspendidas. Las propuestas en análisis incluyen la del gremio, la del TSJ, la de la oposición y la elaborada por los propios autoconvocados. Esta última fue diseñada con rigor técnico, y plantea una escala de aumentos para alcanzar la equiparación salarial en forma progresiva.

Este fenómeno, nacido en el interior profundo y liderado por dos trabajadoras judiciales, plantea una pregunta relevante para el presente y el futuro del sindicalismo estatal: ¿puede la representación renovarse desde abajo, sin estructuras verticalistas, con participación real, horizontal y digital?

Como abogada joven, me interesa seguir esta historia no solo por lo que reclama, sino por lo que representa: el derecho a ser escuchados, a organizarse, y a poner la voz colectiva por encima de la resignación. Porque, cuando la justicia se organiza desde abajo, hasta lo imposible empieza a sonar razonable.

¿Será este el comienzo de una nueva forma de representación dentro del Estado? ¿O simplemente una excepción en un contexto de crisis? El tiempo, y la persistencia de sus protagonistas, darán la respuesta.